当我在2001年夏天回到中国时, 我找到了20多本文革时期我在农村当知青时所画的速写本。在我翻看速写本的时候,我在乡下生活的回忆从褪色的速写本中跳出画面:那是在一段动荡的年代里,充斥着空洞的失落。困惑与盲目服从塑造了整整一代人的命运,但最终我们重新掌握了自己的命运。

在绘画的细节中,当初所有经历,情感,思想都全部重现。在我追求艺术的过程中,我获得了内在的自由与希望,而这些画面都被捕捉在速写本中了。我从速写本中涉及到的对个人、历史和政治的记录来讲述我所经历的文化大革命和上山下乡运动。

疯狂

我是在1949年中华人民共和国成立后成长的第一代人。我们是被理想中的革命英雄主义所孕育,长大后成为了文化大革命的积极参与者。我们被教导要绝对服从共产党、毛主席的权威。用我们的榜样——革命战士雷锋的话说,那就是我们都该成为“一颗永不生锈的螺丝钉”,不断地为革命服务。

1966年毛泽东开始发动文化大革命的时候,他告诉年轻人“革命无罪,造反有理”。红卫兵的使命就是砸碎旧世界,打破西方传统的影响。这将整个国家陷入混乱之中。没有人是安全的,就连国家主席刘少奇也被批斗,死于监狱中。那时我刚刚小学毕业, 并用画毛主席肖像和政治宣传海报的方式,积极地参加到了文革中。

我的家乡重庆当时是四川省最大的城市,1967年,红卫兵们分裂为两个对立的派别,每一方都认定自己对毛主席才是真正的绝对忠诚,而另一派则是自己的敌人。当时在重庆发生了全国最激烈的武斗,残酷的战斗造成了极大的伤亡。在一次武斗发生时,正是夜幕降临,我和一群小孩坐在山坡上,惊奇地看着双方射出的子弹发着五彩光芒飞过河面,观看武斗竟成了童年里最喜爱的事情。在重庆的沙坪公园有一块墓地,里面埋葬的都是当时武斗中死去的红卫兵,他们其中许多都还是孩子。两个派系在争夺一幢楼房的控制权时,我的表姐正藏在她家床下躲避,可流弹却将她射杀而死,当时她才只有十四岁。在无数遭遇这种悲剧的家庭中,表姐的家庭是离我们最近的一个。

上山下乡

1968年底,毛与他的支持者们在打倒了对立者后控制了全国,整个中国都笼罩在“红色”之下。毛泽东已经拥有了绝对权力,在达到目标后,他不再需要红卫兵,而红卫兵派别间的斗争也导致了很大程度的社会分裂。1968年12月22日,毛号召:“知识青年到农村去,接受贫下中农再教育,很有必要。要把自己初中、高中、大学毕业的子女,送到乡下去,来一个动员。” 毛泽东的再教育计划的结果就是在接下来的数年里,多达一千七百余万城市里的年轻人从红卫兵变成了农民。我就是一个在乡下成长的城市青年,为了迎合当时持续十年的政治运动的宣传“上山下乡”,我们被发配到中国最偏远的乡村被再教育。年轻的我们举着一幅著名油画《毛主席去安源》的复制品,迈着大步朝我们所相信的“知识青年与工农相结合”的大路前进。在前进的道路上我们一个个个体的命运融合成为了一代人的命运。

我与我的弟弟和姐姐先后下了乡,留下我母亲一人在家。那时家庭成员的分离是普遍的,大量的青年突然从城市中消失。我和我的弟弟被派到了四川省与陕西省交界的“大巴山区”。那里曾是三十年代红四方面军的根据地,也是中国最偏远、贫困、落后的地区之一。那里既不通公路也不没有电,全部物资都必须徒步搬运。就在那里,我开始了画速写。

我们被派到了一个坐落在大山中央的一个仅有160人口的村庄,住在了一个住有六户人家的院子里。每到下雨时,房顶都会漏水。生活中的基本条件极其简陋。比如做饭需要到处寻找柴火,而在大跃进时期,为了大量炼钢铁,树木都被伐尽,我们必须爬到山顶才能砍到些柴火。那时的我们要背着七十公斤以上的柴火走三十公里的路。

我们初次下乡时只有一个目标,做脏活累活,就像当时的宣传口号,“滚一身泥巴,炼一颗红心”。我们从日出工作到日落才刚好能获得相等于八分钱的人民币(不到两美分)。春秋之季,每天做农活12~14个小时。那时我们的睡眠时间少极了,常常在田地边上打盹。我们缺少食物,旧的食物都已经用尽,而新的还没成熟,所以我们不得不吃可以找到的一切可食的东西。

在以革命名义的号召下,成百上千的下乡知识青年非正常死亡。比如在内蒙古,六十九个青年被要求在没有水和工具的情况下试图扑灭一场自然大火而死于火海。在广东省,上百个青年在海啸来时被命令组成一堵人墙而被淹死。许多女知识青年被当地干部强奸,还有许多被当地官员诬蔑犯罪。一代人就在这些悲剧和苦难之中逐渐地变得成熟。

我们革命的热情被现实的生活浇灭了,无尽的困难和与家人的分离让我们开始质疑文化大革命本身。尽管我们因为害怕被贴上“反革命”的标签而无法表达怀疑,但在困惑中的反思也让我们重新认识了自己,民族和国家。我的速写本就是这巨大转变中沉默的佐证。

无暇生活

即使我所在的边远农村远离城市的政治文化中心,但政治运动的方方面面仍然渗透了过来。我们在种地之外的时间还被要求参加革命性的批评会以及为文革宣传。我们在房子和石头上写标语口号,在墙上画宣传画。我知道这些事都毫无意义,却还是去做了,因为这总比做苦力强。我们也的确想要一个在政治上积极表现的好印象,因为这或许可以让我们回城的机会更多一点。

那时在乡村,没有任何文化生活。我们在写信后会无比渴望得到回复,而等待的时间常常需要一个多月。我们收到的信件是与外界仅有的联系,我们总会反复阅读。每年春节期间我们才被允许回家看望亲人,这一年一次的探亲对我们非常重要,不仅因为有看到亲人的喜悦,还因为终于能够离开农村恶劣的环境,回到熟悉的城市。“回家”会在我们脑海里留下深刻的印记,直到下一次回家前我们会都一遍遍地回想。这个我们所向往的家的归属,以及有关它的所有回忆,支持着被流放农村的我们。

我们在离家人朋友遥远的地方孤单地生活着。我们最喜欢互相串门,十多个人聚在一起吃吃喝喝,短暂地忘记一下烦恼。每两个月,地方政府召集知青开会。这些会其实是政治学习,根本没有人感兴趣,但它却变成我们社交的环境。当我们亲眼目睹比我们年长的知青与当地人结婚, 完全地融入到农村生活当中时,我们仿佛看到一个黯淡的未来在等着我们。相反的,当年轻知青来到我们的区域时我们的孤独感才能被缓解一下。

看电影是罕见的事,大概一年才会看一两次,并且都是在户外场所放映。我们尽管知道电影都是看过重复的,但也会走几十里山路去看。当时仅有几部影片被准许放映,比如苏联电影《列宁在1918》,有两个片段使我记忆犹新,一个是影片中出现几秒钟的天鹅湖场景,另一个是重复多次的布尔什维克承诺的“牛奶和面包”。前者显露了浪漫的爱情和艺术之美,后者提醒着我们为了革命存活反而如此挣扎的讽刺。

文化艺术上严格的控制使极少的作品能被上演。各地自发组织的“毛主席思想宣传队” ,上演江青所挑选和推广的革命样板戏片段。我弟弟与我加入了我们公社的宣传队,参加各乡镇的巡回演出。虽然农民比我们更懂得怎样种地,但我们的艺术天分也赢得了他们的尊重。除了宣传队外,还有体育队。我因为身高一米八四,会打篮球,加入了县里的篮球队。那时训练很辛苦,有时候训练后我们甚至连脱掉衣服的力气都没有了。平时我们总是处于饥饿的状态,但在篮球队伙食却很好,每顿都有肉——这是在当时最好的生活状况。

虽然玩纸牌是不允许的,我们却想方设法在空闲时间里打牌。输了的人要在脸上贴纸条,或者钻桌子作为惩罚。我们还用扑克牌算命,虽然在现实中我们似乎被困在一个永恒的中间地带,命运并不明朗。

城市里禁止了绝大多数的小说, 但我们在农村却感到相对自由。我们把禁书从城市带到农村,互相借读,手抄本小说被我们秘密地复制、传播。爱情小说在那个情侣间都羞于说“爱”的年代,是最流行的。其中有一部有名的地下小说是张扬写的《第二次握手》,作者被监禁了四年,他的作品在文革结束后才被正式出版。

我们只允许唱革命歌曲,但残酷的现实让我们对歌词渲染的激励力量无动于衷。我们反而喜欢唱西方民歌,并且将它抄送给我们的朋友;也有人自己创作歌曲,其中就有一个不知名的知青谱写了《重庆知青之歌》。这首歌讲述了重庆知青对家乡的渴望以及对未来的迷茫。这样的歌曲在当时被视为反革命歌曲,《重庆知青之歌》的作者就被监禁长达十年之久。

在做了一段时间农活之后,我成为了一名代课教师,得到这份工作并不容易。学校环境很差,有些教室没有窗户,学生在冬季冷得手指生了冻疮。他们自带锅碗在学校做饭。尽管工作环境艰苦,但学生们的诚实和天真使我很喜爱,于是我也竭尽全力地教导他们。在晚上我教农民识字,而白天他们教我怎样种地。通过互相学习,我们之间的差距减少了,我也与农民和他们的孩子保持着很好的关系。

成份论

在文化大革命中,所有的中国人,包括受过教育的青年,都被出生时的阶级身份所划分。那些出生在工人、农民、军人、革命干部家庭的孩子被称为“红五类子女”;而那些出生在地主、富农、资本家、反革命分子、知识分子家庭的被称为“黑五类子女”,天生成为了人民的敌人。这种分类方式从一代延续到了下一代,由出身就决定了一个人的未来。遇罗克写过一篇文章批判“血统论”,得到非常多的人的共鸣。随后他被指控为反革命,于1970年被处决,年仅27岁。1972年,政府开始选拔在农村的知青,将他们调回城市工作,但是政府首先会对个人做家庭政治背景调查,像我这样来自“黑五类家庭”的知青是没有回城资格的。1957年,我的父亲在“百花争鸣”运动中被指控为右派分子和历史反革命,被发配到劳教所25年。因此,我的家庭的各种权利被剥夺,同时还要遭受来自社会的歧视。知青中来自黑五类家庭的子女没有别的选择,只能留在农村。

许多学校与工厂看中我会画画,打篮球,并且工作努力,想要雇用我,但当发现我的家庭政治背景之后,他们就不敢要我了——这样的拒绝我经历了五次。当时有个说法,“只有百分之五的黑五类家庭子能被再教育好。”我以为只要我努力,便能挤进这百分之五,最终回到城里。但是我的幻想破灭了,而我带着 “黑五类家庭子女”的耻辱生活着。那时候,我的内心情感与渴望只能通过速写本上的绘画而抒发出来。

希望

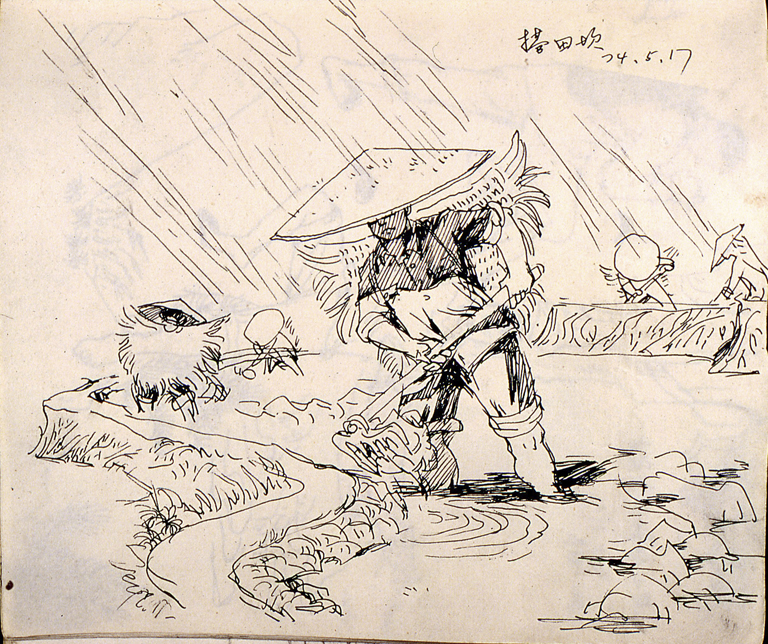

在暗淡的现实之中,我转向了我的艺术。我开始用绘画记录我的思考和生活。白天,在干活的空隙中,我用绘画记录农民与风景;夜晚,在油灯下我画出我内心的想法。通过绘画,我有了强烈的自我意识。我的绘画风格开始转变。从革命文艺理论创作规范,人物应该被表现为“红,光,亮,高大,勇猛,完美”。而我选择摒弃这些革命宣传画技巧,因为他们让我感到空洞,无意义。我在绘画中开始显现对文革的怀疑,对现实的困惑与对未来的希望。我的速写本揭示了一个青年在文革中对自己现状的幻灭和对一种全新生活的渴望。我在艺术中的追求象征了我对自我的寻找:这些绘画是内心对与外界交流的渴望。最终,我的内心灵魂在与残酷现实的对抗中成熟起来。

在农村漫长的四年教会我用积极的心态去面对消极的现实,还有永远不要放弃希望。在我最黑暗的时期,我常想起母亲的一句话:“时间将会改变一切。”许多年过去后,我才意识到她的那句话的含义和我对艺术的追求在那痛苦的时期所带给我的希望,这一丝希望,最终带我走出了绝地。

顾雄

2002年

顾雄在离开乡村后,1978 年成为第一批文革后被四川美术学院录取的学生。在那里他获取了学士学位与硕士学位。1986年,他成为第一个参加加拿大阿尔伯塔省班芙艺术中心学院艺术驻留项目的中国艺术家。在回到中国后,他活跃于中国80年代末前卫艺术运动。在1989年八月底,顾雄离开了中国,再次来到班芙艺术中心学院,之后于1990年定居温哥华。从那之后,顾雄成为了温哥华与加拿大艺术界的杰出人物,其展览用多种媒介呈现“探索文化与身份”的观念。至现在,顾雄在温哥华不列颠哥伦比亚大学担任艺术史与视觉艺术系教授。